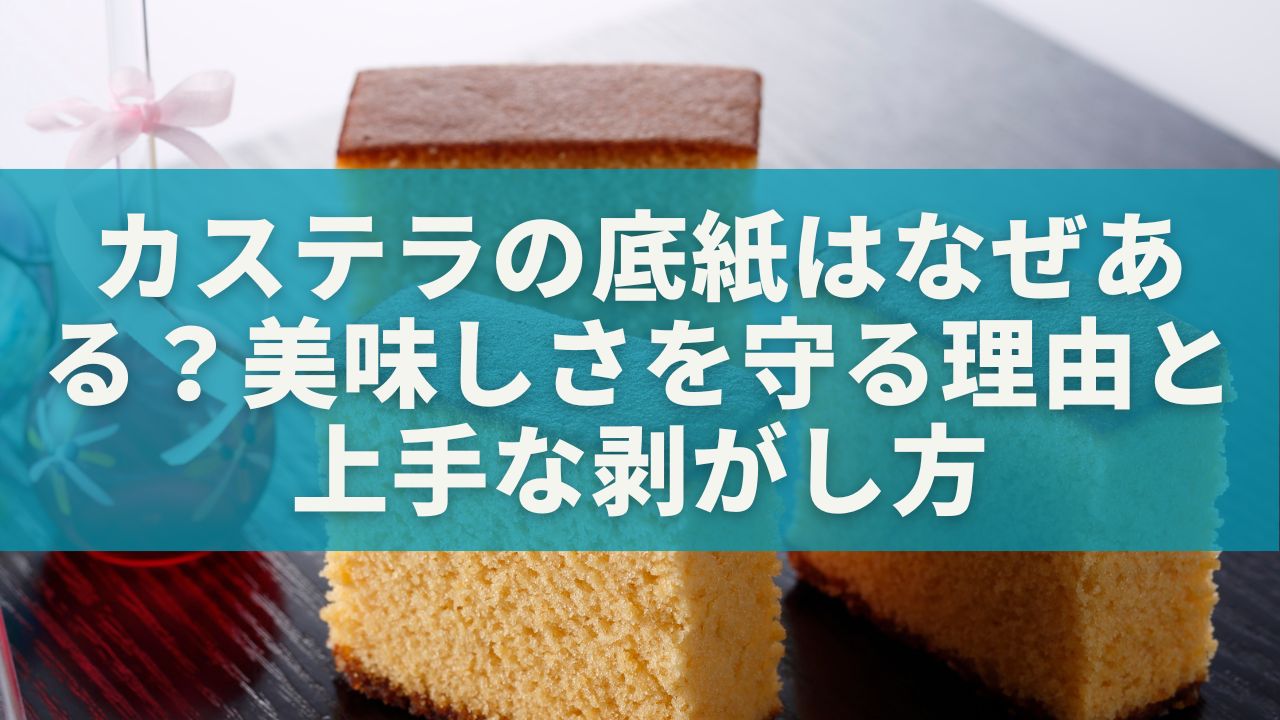

カステラを食べるとき、底に貼られた紙をどう剥がすか迷ったことはありませんか。

紙を勢いよく剥がしたら、美味しい茶色い部分まで一緒に取れてしまった……そんな経験がある方も多いはずです。

実は、カステラの底紙には「焼くときのくっつき防止」や「しっとり感を保つ」など、見えない大切な役割があります。

この記事では、カステラの底に紙が敷かれている理由や食べても平気なのかという疑問に加えて、きれいに剥がすための温め方・冷やし方のコツまで徹底的に解説します。

もうカステラの底紙で悩む必要はありません。

この記事を読めば、カステラを最後の一口まで美しく、おいしく楽しむ方法が分かります。

カステラの底に紙が敷かれているのはなぜ?

カステラの底にある紙、実はただの包装ではなく、製造工程で欠かせない大切な役割を持っています。

この章では、なぜ紙が敷かれているのか、そしてその紙が果たしている機能を詳しく見ていきましょう。

カステラの製造工程と紙の役割

カステラは、専用の大きな木枠の型に生地を流し込み、一度に複数本をまとめて焼き上げます。

その際、底に紙を敷かないと生地が型にくっついてしまい、きれいに焼けません。

このとき使用されるのが、パラフィン紙(ワックスペーパー)やオーブンシートのような耐熱性の紙です。

木枠は金属よりも熱伝導が穏やかなので、紙を敷くことで熱が均一に伝わり、カステラ独特のしっとり感を保つことができます。

つまり、底の紙は「くっつき防止」と「食感を守るための道具」なのです。

| 目的 | 紙の役割 |

|---|---|

| 焼き上げ工程 | 生地のくっつきを防ぐ |

| 熱の伝わり | しっとり感を保つ |

| 包装時 | 底を保護し、取り出しやすくする |

底の紙がないとどうなる?

もし紙を敷かずに焼いた場合、底が型や袋にくっつき、形が崩れてしまいます。

また、カステラを切り分ける際にも、生地がナイフやまな板に貼りついてしまい、断面がボロボロになります。

つまり、底紙は見た目の美しさや、包装後の扱いやすさにも関係しているわけです。

底紙がないカステラは、商品として成立しないほど重要な存在と言えるでしょう。

「美装板」と呼ばれる包装用の紙との違い

カステラの底に敷かれている紙には、実は2種類あります。

焼くときに使用する紙と、包装時に貼り付けられる「美装板(びそうばん)」です。

美装板は見た目を整えるために使われる紙で、焼成用のものとは別物です。

焼成後、商品として出荷されるときにこの美装板が貼られることで、底が汚れず、美しく見えるようになります。

つまり、底紙には製造用と包装用の二役があるのです。

| 種類 | 役割 | タイミング |

|---|---|---|

| 焼成用の紙 | 生地のくっつきを防ぐ | 焼くときに使用 |

| 美装板 | 見た目を整え、底を保護 | 包装時に貼る |

このように、底の紙は単なる付属品ではなく、製造から包装までの全工程を支える重要な存在なのです。

カステラの底紙は食べられるの?安全性をチェック

カステラの底に貼られている紙を見て、「これって食べても大丈夫なの?」と思ったことはありませんか。

実際に食べたという人もいるようですが、結論から言うと食べることはおすすめできません。

底紙の材質と用途

底紙は、食品に直接触れても安全な素材でできています。

多くの場合、耐油性・耐熱性の高いパラフィン紙やグラシン紙が使用されています。

しかし、これらはあくまで焼成や包装を助けるための紙であり、食用として設計されているわけではありません。

また、紙自体にワックスや耐水コーティングが施されている場合もあるため、消化には適していません。

| 紙の種類 | 特徴 | 用途 |

|---|---|---|

| パラフィン紙 | 耐油・耐熱性が高い | 焼成時に使用 |

| グラシン紙 | 透明で滑らか | 包装・保護用 |

| 美装板 | 光沢があり丈夫 | 商品を美しく見せる |

うっかり食べても大丈夫?

仮に小さく口に入れてしまっても、健康に害があるわけではありません。

ただし、紙は消化されず、味や食感にも良い影響を与えません。

特に小さな子どもがいる場合は、食べないように注意してあげることが大切です。

カステラの甘い香りが残っているために、つい食べてしまうケースもあるようですが、紙はあくまで「保護材」です。

底に残った茶色い部分の正体

カステラの底の茶色い部分は、砂糖が焼けてできた「ザラメ糖のカラメル化層」です。

この部分が紙にくっつきやすいのは、焼成後に砂糖が再結晶化するためです。

つまり、紙に茶色い層が残るのは、おいしさの証拠でもあるのです。

フォークなどを使って丁寧に紙からはがせば、その部分も美味しく食べることができます。

ただし、無理に引っ張るとカステラの生地が破れてしまうので、優しく扱うのがコツです。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 茶色い部分の正体 | 砂糖が焼けてできたカラメル層 |

| なぜ紙にくっつく? | 砂糖が冷えて再結晶化するため |

| 上手に食べる方法 | フォークで優しくはがす |

カステラの底紙をきれいに剥がすコツ

カステラの底紙を剥がそうとしたとき、茶色いおいしい部分まで一緒に剥がれてしまった経験はありませんか。

実は、ちょっとした温度の工夫で、驚くほどスムーズに剥がせるようになります。

この章では、カステラの底紙をきれいに剥がす具体的な方法を紹介します。

温めて剥がす方法(手・フライパン・スプーン活用)

カステラの底紙を軽く温めると、紙とカステラの間にある砂糖が少し溶けて、剥がしやすくなります。

これは、冷えることで砂糖が固まり、紙にくっつきやすくなるためです。

温めるときは、上に引っ張るのではなく、カステラの底に平行に横方向へゆっくり引くのがポイントです。

一番手軽なのは、手のひらの温度を利用する方法です。

手をこすり合わせて温め、その手のひらを紙の上に10〜15秒ほど当てます。

それだけで、底紙がふんわり緩んでくることがあります。

もう少し確実に剥がしたい場合は、フライパンを弱火で温め、火を止めてから底紙を数秒だけ当てる方法もおすすめです。

また、温めたスプーンの背や、熱い飲み物の入ったマグカップの上にカステラを置いて温める方法も効果的です。

| 温め方法 | 手順 | ポイント |

|---|---|---|

| 手のひら | 10〜15秒あてる | 最も安全で手軽 |

| フライパン | 火を止めてから5〜10秒 | 熱しすぎに注意 |

| スプーン | お湯で温めて紙にあてる | 部分的に温めたいときに便利 |

このように温めてから剥がすと、底のカラメル層が紙に残らず、きれいな断面が楽しめます。

カステラの香りを損なわずに、美しい仕上がりを保てる方法です。

冷やして剥がす方法(冷蔵・冷凍のコツ)

温めるのとは逆に、冷やすことで紙を剥がしやすくする方法もあります。

冷やすと、砂糖の粘着性が弱まり、紙との密着が緩むのです。

カステラを冷蔵庫で2〜3時間ほど冷やすと、底紙がきれいに剥がれます。

冷凍庫に入れて完全に凍らせた後、取り出してすぐ剥がすのも有効です。

冷えたカステラは少し硬くなりますが、常温に戻すとしっとり感も復活します。

凍ったまま紙を剥がしてから解凍すると、底がつぶれにくく、美しい形のまま楽しめます。

| 方法 | 冷やす時間 | 仕上がりの特徴 |

|---|---|---|

| 冷蔵 | 約2〜3時間 | しっとり感を保ちながら剥がせる |

| 冷凍 | 3時間以上 | 一気に剥がせるが、やや硬め |

剥がすときに絶対やってはいけないNG行動

底紙を勢いよく引っ張ると、せっかくのカステラが崩れてしまいます。

また、温めすぎて底が湿ってしまうと、食感が損なわれることもあります。

電子レンジを使って温めるのもNGです。

部分的に加熱されて砂糖が溶けすぎ、底がべたつく原因になります。

焦らず、ゆっくりと「紙とカステラの境目を感じながら」剥がすことが大切です。

| NG行動 | 理由 |

|---|---|

| 勢いよく引っ張る | カステラが崩れる |

| 電子レンジで加熱 | 砂糖が溶けてベタつく |

| 濡れ布巾で温める | 湿気で底がふやける |

カステラは非常に繊細なスイーツです。

「急がず・力を入れず・温度で調整」を意識することで、失敗なく底紙を剥がせます。

プロ直伝!カステラを崩さずおいしく食べるコツ

せっかくきれいに紙を剥がしても、切り方や食べ方を間違えると台無しです。

ここでは、プロの職人が教える「見た目を崩さず、美味しく食べるコツ」を紹介します。

フォークを使うときのポイント

カステラはやわらかいので、力を入れすぎると潰れてしまいます。

フォークを縦に刺すのではなく、横からスッと入れるのがポイントです。

また、フォークを軽く温めてから使うと、スッと切れて断面もきれいに仕上がります。

冷えた状態のカステラは特に割れやすいため、常温に戻してから食べるのがおすすめです。

| 状況 | おすすめの対処法 |

|---|---|

| 冷えたカステラ | 常温で10分ほど置いて柔らかくする |

| フォークが入りにくい | フォークを温めて使う |

| 底が剥がれにくい | ナイフでそっとすくい上げる |

底の紙に残った部分を無駄なく楽しむ方法

紙にうっすら残った茶色い部分には、カステラの香ばしさがぎゅっと詰まっています。

もったいないと感じるなら、フォークやスプーンでやさしくこそげ取って食べてみましょう。

また、残った部分を牛乳や紅茶に浸して味わうと、ほんのりカラメルの風味が広がります。

これは、まるでプリンのカラメルソースを楽しむような感覚です。

| 活用法 | 味の特徴 |

|---|---|

| フォークでこそげ取る | 甘く香ばしい風味を直接楽しめる |

| 牛乳や紅茶に浸す | 優しいカラメルの香りが広がる |

底紙の部分まで楽しむことで、カステラの新たな魅力に気づくかもしれません。

最後の一口まで大切に味わうことが、職人への最高の敬意と言えるでしょう。

まとめ|カステラの底紙は必要な存在。上手に付き合おう

カステラの底紙は、ただの包装ではなく、製造から保存、そして見た目の美しさまで支える大切な存在です。

この章では、これまでの内容を整理しながら、カステラをより美味しく楽しむためのポイントを振り返ります。

紙の役割を知れば、もっと美味しく味わえる

カステラの底に敷かれた紙は、焼き上げ時のくっつきを防ぎ、しっとりした食感を保つために欠かせません。

また、包装時には「美装板」として底を保護し、商品を美しく見せる役割も果たしています。

つまり、底紙は「おいしさと見た目を守るための縁の下の力持ち」なのです。

| 役割 | 内容 |

|---|---|

| 焼成時 | 生地のくっつきを防止し、均一に焼く |

| 包装時 | 形を保ち、底を保護する |

| 見た目 | 清潔感を演出し、高級感をプラスする |

底紙があるからこそ、あのしっとりした長崎カステラ独特の質感が保たれているとも言えるでしょう。

温めor冷やしで、失敗しない剥がし方を実践しよう

底紙を剥がすときは、温度が最大のポイントです。

手やスプーンで軽く温めれば、砂糖のカラメルがやわらかくなり、紙がスッと剥がれます。

逆に冷蔵や冷凍で冷やすと、砂糖の粘着が弱まり、紙と生地の間に隙間ができます。

どちらの方法でも、「焦らず・引っ張らず・丁寧に」が鉄則です。

| 方法 | 特徴 | おすすめシーン |

|---|---|---|

| 温める | しっとり感を残したまま剥がせる | 常温のカステラを食べたいとき |

| 冷やす | 一気にきれいに剥がせる | 冷たいスイーツとして食べたいとき |

底の茶色い部分が紙に少し残っても、それは焼きたての香ばしさの証拠です。

フォークでやさしくすくい取れば、最後の一口まで美味しくいただけます。

カステラの底紙と上手に付き合えば、食べる時間がもっと豊かになりますね。

次にカステラを食べるときは、底紙にも感謝して味わってみましょう。